競技

2016/02/16【REPORT アルペン】Audi FISワールドカップ湯沢苗場大会

選手もギャラリーも誰もがヒーローだった!

アルペンファンが待ちに待ったワールドカップがやってきた。2月13日~14日、新潟県湯沢町・苗場スキー場で男子大回転、回転が開催され、2日間で約11,000人を越えるギャラリーが集まった。

大回転を制したフランスのアレクシ・パンチェロー、そして回転を制したのはフェリックス・ノイロイターだった。しかし、ヒーローは2人だけではなかった。連日、全国から観戦に集まってくれた大観衆。アルペンの聖地と呼ばれているオーストリアのキッツビューエル、スイスのウェンゲン、フランスのバルディゼールなどと変わらぬギャラリー数、そして大歓声。大雪、高温、雨と猫の目のように目まぐるしく変わる天候に徹夜の作業で「これは世界屈指の大会コース」と各国コーチをうならせるコースを作り上げたスタッフたち。

ここでは、関わった誰もがヒーローだった。

■ 大会直前、必死のコース作り大雪も人海戦術でクリア

11日、大会2日前、苗場スキー場に入った。前回苗場でワールドカップが開かれたのは1975年、今から41年前、その2年前の1973年、日本ではじめてのワールドカップが開催された。1972年に札幌で初の冬季オリピックが開催され、スキー競技への人気が高まりを見せていたタイミングでワールドカップが開催され、その記念すべき日本第1回大会で、地元苗場でスキースクール、ロッジ、居酒屋を営む柏木正義が、優勝したフランスの至宝、ジャン・ノエル・オージェに6秒76差で10位に飛び込んできた。当時、10位までにワールドカップポイントが与えられ、そのポイントを与えられた10位までを入賞と呼んでいたが、柏木は日本選手初の「1点」を獲得した。

それから43年、その第1回大会開催の地、苗場へやってきた。

開催を目前にレーシングオフィスや会場の現場は、まるで蜂の巣をつつくような多忙を極めていた。レーシングオフィスでADカードを受け取り、カメラとメモ帳、ペンを持って苗場プリンスホテルを飛び出した。フィニッシュエリアの作業現場へ向かう途中、リフトへ向かう実行委員会の副会長、つまりコース作りの責任者である皆川賢太郎にバッタリ会った。皆川は開口一番、「昨日は60cm以上の雪が降って大変だったんですよ。その雪を排雪するのに自衛隊(高田自衛隊)の人やスタッフ全員で必死でした。なんとしても大会を成功させたい、みんなそう思ってやっていますから」と一気にまくし立てた。

フィニッシュエリアでは、重機がうなりタイム計時、アナウンス室などのコンテナハウスが建設中で、役員や報道、ギャラリースペースのしきりが急ピッチで取りつかられている。コースを見上げれば、最後の壁にウェーブが3つ連続して設けられ、とても前日に大雪が降ったとは思えないほど大会バーン整備されていた。

大会コース右に作られたトレーニングバーンではイタリアチーム、ロシアチームが大回転のトレーニングを開始していた。熱心なファンがビデオを回し、子供たちはサイン帳とカメラを片手にお目当ての選手が目の前を通るのを待ち構える。熱心にトレーニングを見ている親子に聞くと「昨日岐阜県から来ました。もうワールドカップが見たくて見たくて飛んできました。世界のトップ選手の滑りはすごいですね。感激ですよ。会場も華やかで今から大会当日が待ちきれません」と話しながらも、トレーニングバーンから目を離さなかった。

■ 「世界に誇れる大会にしたい」組織委員会が記者会見

12日、大会前日、組織委員会の記者会見が行われた。出席したのは菱沼信夫同委員会委員長(全日本スキー連盟副会長)、実行委員会の皆川副会長の2人、森晃競技委員長は現場を離れられないため欠席となった。

会見の冒頭で、菱沼委員長は「昨年の10月に役員改選で副委員長に就任したばかりで組織委員長をお引き受けして間もないため至らない点もある。しかし、大会が成功するよう精いっぱい努力したい」と語り、皆川実行委員会副会長も「10年ぶりの大会となるが世界に誇れるコースを提供するためにスタッフ全員が取り組んでいる。多くのサポーターの皆さんに素晴らしかったと言ってもらえる大会にしたい」と疲れた表情も見せず語った。

昼前からプレスルームには続々とメディアが来場しはじめ、広報担当者の動きもあわただしくなる。さぁ、いよいよ10年ぶりのワールドカップがはしまる、そんな空気がプレスルームいっぱいに漂いはじめ、広く殺風景だったプレスルームが一気にワールドカップモードに変身した。

大会を半日後に控えた会場は、今や遅しと2,000人近いギャラリーが各国のトレーニングを見たり、選手がリフトに向かう通り道を囲んだり、にぎやかになりだした。

そのタイミングに公開ビブドローを行うステージに、「オブサンズ」というバンドが生演奏を行って雰囲気を盛り上げる。このバンドマスターは、なんと菱沼組織委員長で自らもサックス奏者として参加していた。

夕方、チームキャプテンミーティングが行われ、各国のチーム関係者が現状のコース状況など最終確認を行った。森競技委員長は、得意の英語を駆使してコースの仕上がり状況をユーモアを交えながら映像を使って説明した。「明日はいよいよ本番です。長かったのか短かったのか。とにかく頑張ります」という森競技委員長、表情は明るかった。

夜10時、コースの最終チェックに大回転コースには煌々と明かりがともり、多くのスタッフが作業を行っている。コースに出てみると夜だというのに気温が高く、当日のバーンの緩みが気になる。

夜、1本目のセッター、オーストリアのスリビニック氏によって54本のターニングポール(57ゲート)がセットされ、静かに出番を待っていた。

■ まだ薄暗い会場に続々とギャラリーがこれがワールドカップだ

13日、大回転が行われる。朝5時30分、外はまだ薄暗い。ホテルの9階から会場を見ると、すでに多くの人が詰めかけている。昔、オーストリアのキッツビューエルへ取材に行ったとき、コースに人がいないところを撮影しようとカメラマンと一緒に5時過ぎに会場へ行ったことがある。キッツビューエルの街から会場へ向かう道で、暗闇の中、手をつないで黙々と会場へ向かう夫婦と何組も出会った。この街の人たちは、それだけワールドカップの開催を待っていたのだ。これがワールドカップなんだ、と感動を覚えたことを思い出した。

すっかり明るくなった7時ごろには、すでにチケット売り場は200メートル以上も伸びる長蛇の列ができ、それぞれがみんな笑顔で並んでいる。こちらが関係者だと分かると、「今日はクリストファーセンとヒルシャーの戦いですか」とか「どこで見ればいいですか」など矢継ぎ早に質問された。

1本目のスタートは10時、インスペクションがはじまるころにはすでにゴールエリア、コースサイドともに大変なギャラリーが詰めかけた。お気に入りの選手の国旗や応援旗を振りかざすその様は、ヨーロッパ各地で行われている応援風景そのものだ。

気温はグングン上昇し、10時のスタート時点では10度を越えTシャツで観戦する人も現れた。観戦には最適だが、バーンが気になる。ゴールエリアに降りてきた、皆川副会長に聞くと「コースですか? びくともしていませんよ」と笑顔で語る。それだけ時間をかけ整備されたバーンは、1本目出場58選手の滑りに耐えた。

2本目がスタートする13時までの間、コース係りのスタッフは、2本目30選手がベストパフォーマンスできるよう急ピッチでメンテナンスする。森競技委員長も細かい指示を出し、自らも動いて2本目に備える。

1本目で大本命、ヒルシャー(AUT)、クリストファーセン(NOR)が思うようにタイムを伸ばすことが出来なかった。ラップタイムを奪ったドイツのフリッツ・ドファーに3位のヒルシャーが0.73差、8位のクリストファーセンに至っては1秒46の大差をつけられる内容に、暖気で緩みバーン状態が悪いのではいか、といった声がギャラリーの間から聞かれた。しかし、選手やコーチからは、「コースはしっかり堅かったし問題ない。ウェーブとウェーブにからんだポールセットが絶妙で、攻略するのが難しかった」と口を揃えた。

最後の壁に作られたウェーブは3つ、それも連続してあり、ウェーブを気にするとポールへの対応が遅れ、致命的なミスをする。ポールを意識し過ぎるとウェーブにはじかれる。これが世界で戦っている選手やコーチから「やっかいな難コースだ」という評価に繋がったようだ。

レースは、クリストファーセン、ヒルシャーともに表彰台に立てないという波乱になったが、1本目ラップに0.52秒差の2位につけたフランスのパンチェローが前半の急斜面を慎重に滑り、起伏の多いトリッキーなバーンが待ち受ける後半で勝負をかけて逆転した。

■ レジェンドたちの祭典ゴールエリアはJPNチーム同窓会

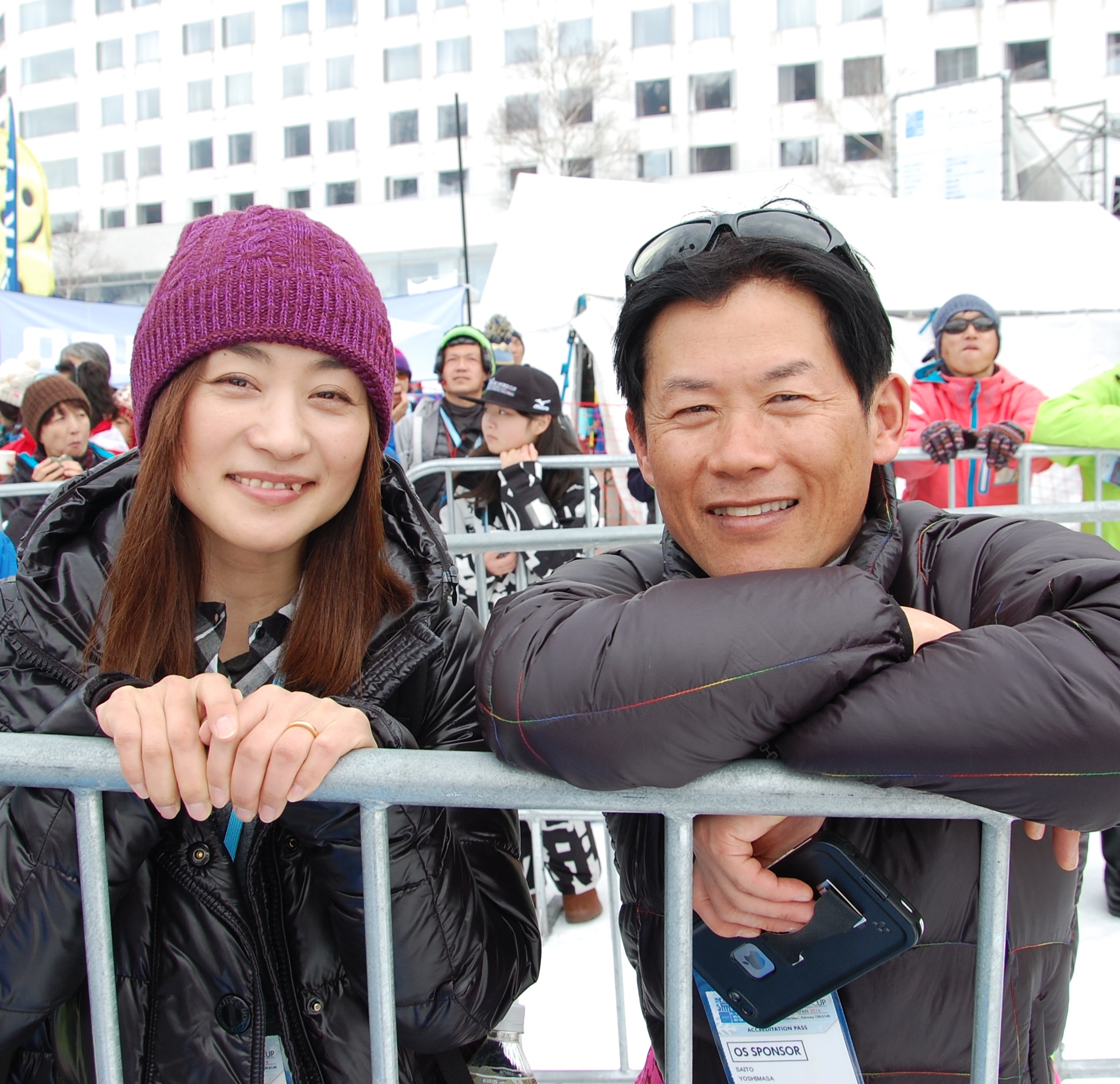

この方を知っていたら大変なアルペンファン。クリスチーナさんは、ワールドカップがスタートする前のオーストリアチームのトップ選手。ダウンヒルで優勝したこともある名レーサーである。ウィーンで1000年以上続く貴族の家で育ち、現在ご主人の仕事の関係でオーストリアではなくオーストラリア・シドニーに住んでいる。ワールドカップの日本開催を聞いて飛んできたとのこと。彼女もオーストリアチームにとってレジェンドだ。彼女と筆者は長年の飲み友達です

大会の合間、ビブドローステージでは、菱沼組織委員長率いるバンド「オブサンズ」がナマ演奏。ノリノリのサウンドに足を止め、手拍子が飛び交った。ちなみに菱沼委員長は前列中央の赤いニット帽を被ってサックスを演奏している人

ゴールの関係者エリアには、なつかしい選手たちが続々と詰めかけた。1973年、第1回大会で日本選手初の10位入賞を果たした柏木正義が会場内に顔を出すと、後輩の選手たちは皆柏木のところに挨拶に来る。

気が付いただけでも日本選手初のラップタイムと日本選手初の表彰台に立った岡部哲也、岡部に次いで表彰台2人目の木村公宣、2003年、ウェンゲンでラップに0秒04差の2位と最も世界の頂点に迫った佐々木明、女子の、しかもダウンヒルで表彰台に立った川端絵美とアルペンレーシングシーンを沸かせたスターたちがズラリと並ぶ。その顔ぶれに、ギャラリーもサインお願いします、写真一緒にお願いします、とレース中にもかかわらず声がかかるほど。

アルペン界のレジェンドたちは、「やっとやってくれましたね。10年も間を空けないで、せめて2年に一度くらいはやってほしいですね。手伝えと言われればいくらでも手伝いますよ」と開催を歓迎し、なつかしそうにコースを見上げた。それぞれ久々の再会とあって会話は尽きず、競技が終了しても会話と笑いはいつまでも続いていた。

■ スラロームも難コースで波乱湯淺直樹選手、無念の1本目敗退

14日、いよいよジャパンスキーチームが誇るエース、湯淺直樹選手(スポーツアルペンスキークラブ)が登場する最終日のスラローム。前日の天気予報では、風が強く、雨も強く降る、とのことで報道陣も前日から雨具を用意して備えた。

夜中の1時、窓から外を見ると雨脚は強く、風も出ている。スピード系種目と違ってスラロームだから、少々天気が崩れてもゲームは行うだろう。そう思いつつ、これ以上崩れたら、という思いが交錯してなかなか寝つかれない。

朝6時、まだ開いていないプレスルームの前に荷物を置いてジャージ姿で会場へ向かう。雨は強くはないが間断なく降り続く。日本選手の活躍が期待できるスラロームとあってギャラリーは前日以上に早く会場入りしている。

風はほとんど影響なく微風程度で、雨もレースを左右するほど強くはない。開催に問題はない。気温は高く、時間を追うごとにグングン上昇している。雨や風より、気温上昇によりバーンの緩みの方が心配だ。

今日も朝早くから、気温の上昇を見越してコースメンテナンスが入念に行われた。コースを固める硫安は、雨が降って濡れている方が効果は高い。したがって気温上昇にも緩まないよう、掘れそうな箇所を重点的に硫安を撒く。1本目、72選手、そして2本目は30人、合計102選手が滑るバーンを、気温12度以上のある中で維持するのは至難の業だ。

コースの担当者は、祈る思いで10時のスタートを待つ。10時、競技は開始された。ビブナンバー5番の本命、ヒルシャーが5番目のゲートをクリアできずあっさりコースアウトしてしまった。スタート順からいってコースの問題ではなかった。ヒルシャーは、前日の大回転でも異常に緊張しており、最後の壁でもスキーが全然走らず惨敗していた。日本に来てからコンディションを狂わせたのか、スラロームでも精彩はなかった。

日本選手も、湯淺選手を筆頭に、5選手がチャレンジしたが2本目に進出することはできなかった。

その2本目のレースを前に、森競技委員長、皆川実行委員会副会長は何度もコースコンディションに目を光らせ、素晴らしいコースを提供し、その中で優勝争いを演じてもらおうと何度もコースチェックを繰り返していた。大回転に続き、連続するウェーブが選手を苦しめ、またもクリストファーセン、ヒルシャーが表彰台に立てないという波乱の展開となった。しかし、日本でも人気の高いノイロイターが1本目ラップタイムに0秒56(5位)の大きな差を持ってスタート。前半差を縮められなかったが、ゴールエリアから見える最後の壁に突入した途端一気にギアチェンジして勝負をかけた。中間計時ではビハインドがほとんどなくなり、「フェリック」の大合唱を背に受けて、フォールラインを外さないノイロイターの激しいアタックはフィニッシュまで続き、劇的な大逆転を演じてしまった。人気者の優勝に会場は大騒ぎとなり、報道陣もあわただしく動き出す。

その陰でスタッフは、フラワーセレモニーの準備に走り回り、競技終了の瞬間をコースサイドで待っている。ラスト、30番スタートのドファー選手がフィニッシュするとゴール内に入り表彰台のセット、報道エリアのチェックなどきびきびと動く。

シャンパンファイトが終わり、セレモニーもフィナーレを迎えるころ、コース係りの顔見知りスタッフがデラパージュをしながら下りてきた。「ご苦労さん。いいバーンだったね。選手もコーチも世界でもトップクラスのコースを作ってくれたと言っている」と伝えると、

抑えていた感情が一気の溢れだし、大粒の涙を流して「よかった」と言うのがやっとだった。

優勝した選手もヒーローなら、2日間で11,000人ものが駆け付けてくれたサポーターもヒーロー、そしてスポンサーとして大会を支えてくれた企業各社、裏方として大会を支えた多くのスタッフ、高田自衛隊の」皆さん、誰もが大会成功のヒーローだった。

■ 大会をご支援いただいたスポンサーの皆さんありがとうございました

アルペンの大会運営には莫大な費用がかかる。今回、10年ぶりにワールドカップを開催できたのも、支援いただいた皆さんがいてこそ。そんなスポンサー各社のバナーを紹介したい。

Head City

湯沢町

Public Subsidy

日本スポーツ振興センター

Official Marketing Partner

NTT docomo

KIRIN

SAGAWA

Official Sponsor

(株)クレブ

白瀧酒造(株)

東日本旅客鉄道(株)

御幸毛織(株)

読売新聞社

(文中敬称略)